低印圧の印刷とは?~4低印圧で薄膜を狙う!

さて、数回の記事にわたりーー

・低印圧印刷の概念

・「ゼロ点」とは何か

・「ゼロ点」の出し方

についてイメージを掴めたと思います。

これからはいよいよ「低印圧の印刷とは?」のステップアップ編!

グラフや実際のデータを使って、より詳しく、且つ具体的に「低印圧」が実際のスクリーン印刷にて発揮する力を見て行きましょう。

グラフで見る!印圧と膜厚の関係

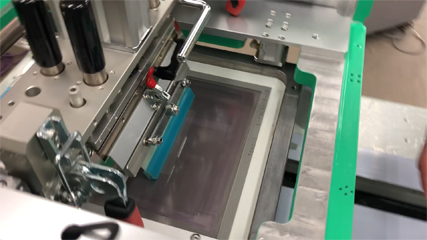

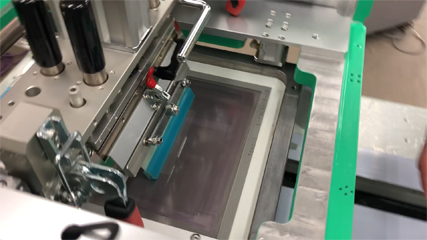

「ゼロ点出し」の手順

「ゼロ点出し」の手順をざっくりまとめますと:

①スクリーン版をセットし、ワーク(基材)との隙間(ギャップ)を設定

②印圧を弱めに設定し、スキージを下降

③この段階でスクリーンを介してスキージが基材に届く(接する)最低印圧を確認(単位は0.01Mpa)

となります。

そのうち、ステップ③にあります「最低印圧」が即ち「ゼロ点」です。

【合わせて読む】

低印圧の印刷とは?~

3スクリーン印刷機・「ゼロ点出し」の手順(手順説明画像付き)

狙いの膜厚値、低印圧で出すか?高印圧で出すか?

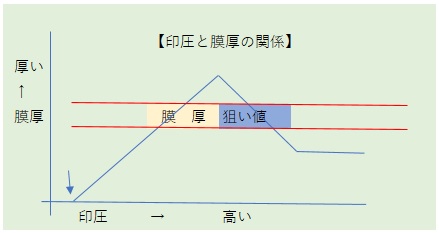

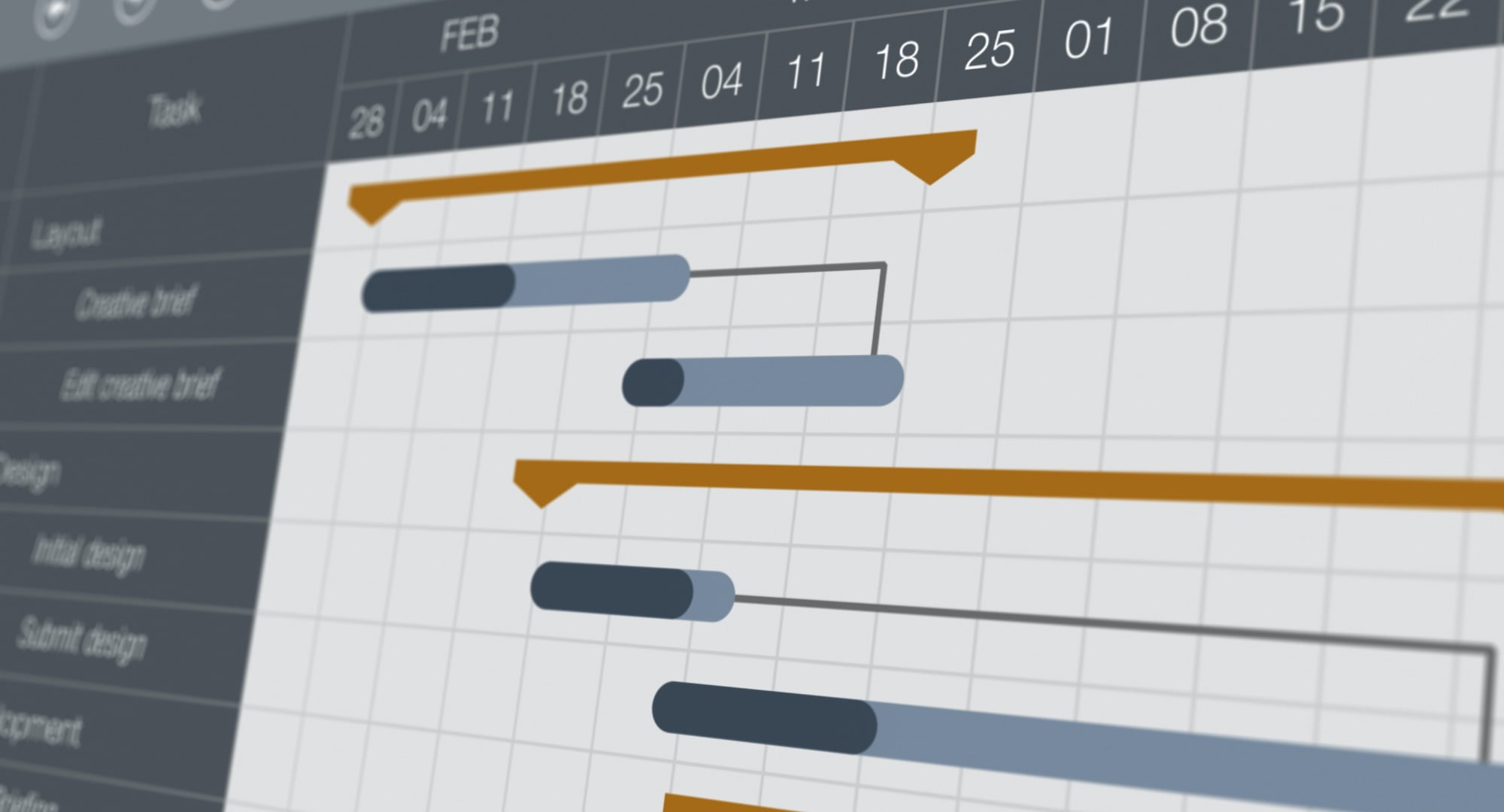

「ゼロ点」を出した状態で、押込み量をフリーにし、徐々に印圧を上げていきますと、膜厚はグラフのように変化していきますーー

左下の矢印から:

カスレ →段々と印刷され →狙いの膜厚値達成 →膜厚の減少 →狙いの膜厚値達成 →滲む(膜厚不変(サチる))

と、膜厚が変わっていきます。

グラフからお分かりいただけるように、「狙いの膜厚値」は2回達成されております。

そして、1回目は低めの印圧時(黄エリア)、2回目は高めの印圧時(青エリア)に達成されています。

ではどちらの印圧で印刷した方が良いかと言いますと、勿論「低印圧」時です。

以前の記事でもありましたように、高い印圧をかけてしまうと、スクリーン版が伸びて寸法精度が悪くなります。

更に版へのダメージも多くなり、スクリーン版やスキージの寿命を短くします。

【合わせて読む】

低印圧の印刷とは?~

1印圧と膜厚の関係

そうであれば、同じ膜厚を出せるのでしたら、断然「低印圧」で印刷した方が良いのです。

ダウンストップ量を設定する印刷機で「押込み量を増やす(印圧を上げる)」事で膜厚が薄くなるようにしていますが、実際、それでは印圧が掛かり過ぎているのです。

(※マイクロ・テックのスクリーン印刷では、押込み量は設定せずに印圧を分かりやすく数値として表示して管理をしています)

One more TIP!

ここまで印圧のコントロールにより膜厚の調整が可能だと述べてきましたが、それ以上に

スクリーン版の仕様とペーストの適性が大切です!

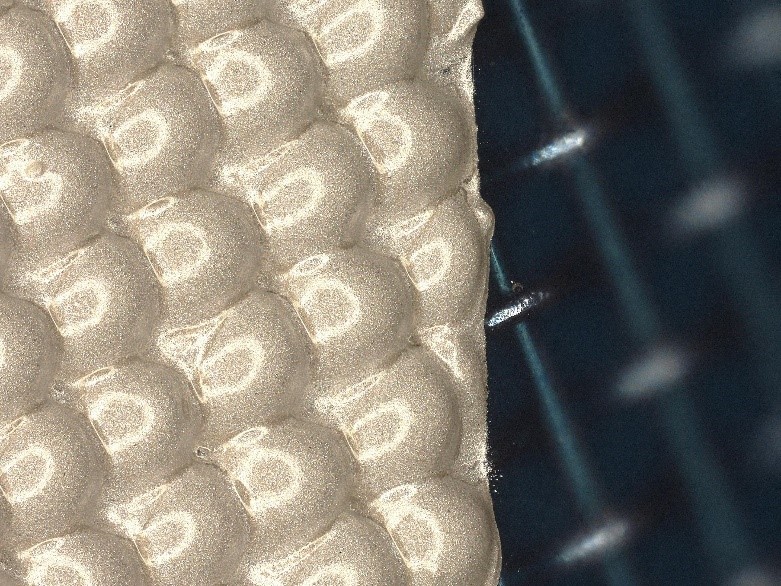

こちらの図にもありますようにーー

スクリーン印刷の効果を左右する最大の要素は「ペースト」、次に「スクリーン版」、最後に「スクリーン印刷機」です。

(※例えば、いくら印刷機の条件を設定しても、結局膜厚はスクリーン版の仕様で実現可能な範囲内にしか留まりません)

よって、実際の印刷時は是非 印刷内容に合った「ペースト」と「スクリーン版」を選定しましょう!

この記事に登場した製品

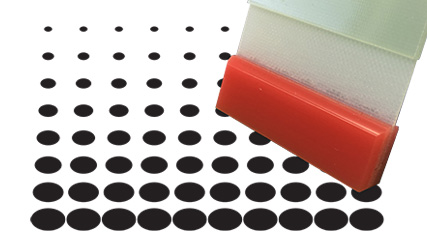

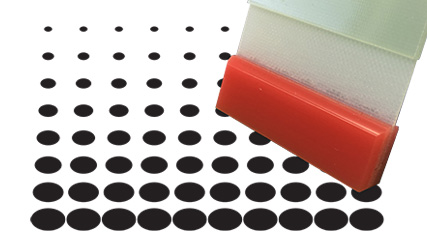

マイクロスキージ

適正印圧印刷プロセスの実践に

最適のスキージです

スクリーン印刷機

「高精度に刷る」

卓上型から大型まで、用途に合わせ充実したラインナップ

.jpg)